por Letícia Feitosa

CINEMA NEGRO: QUEM FAZ?

O cinema negro é o “feito por negros e para negros”, como diz Henrique Codato. De acordo com o professor, as produções cinematográficas realizadas por este grupo racial são importantes para discutir angústias, medos, vontades e desejos por meio da perspectiva desta comunidade, algo que gera protagonismo à população que produz.

Tal cinema é uma oportunidade para que a sociedade em geral discuta temas em prol da igualdade racial. Esta afirmação é confirmada pelo promotor de Justiça Hugo Porto, coordenador do Centro de Apoio da Cidadania (CAOCidadania), do Ministério Público do Ceará (MPCE). O órgão, na campanha “Igualdade Racial - projeto por um Ceará sem Racismo”, exibiu o filme “Pantera Negra”, em julho de 2019, com debate realizado por Sandra Petit, mestra e doutora em Educação e coordenadora do Núcleo das Africanidades Cearenses da UFC (Nace).

Hugo Porto fala que a apresentação do filme teve o objetivo de discutir o racismo nas suas mais diversas dimensões, além de debater ações que prezam pelo combate à violência cultural. “Nossa meta foi estimular o debate e demonstrar o quão presentes estão os comportamentos subliminares, o racismo estrutural que se protrai nas instituições em geral e no Estado em uma linguagem, às vezes, não tão direta”, fala o coordenador do CAOCidadania.

FOTO: Sandra Petit em debate após a exibição de 'Pantera Negra"/Reprodução (Assempece)

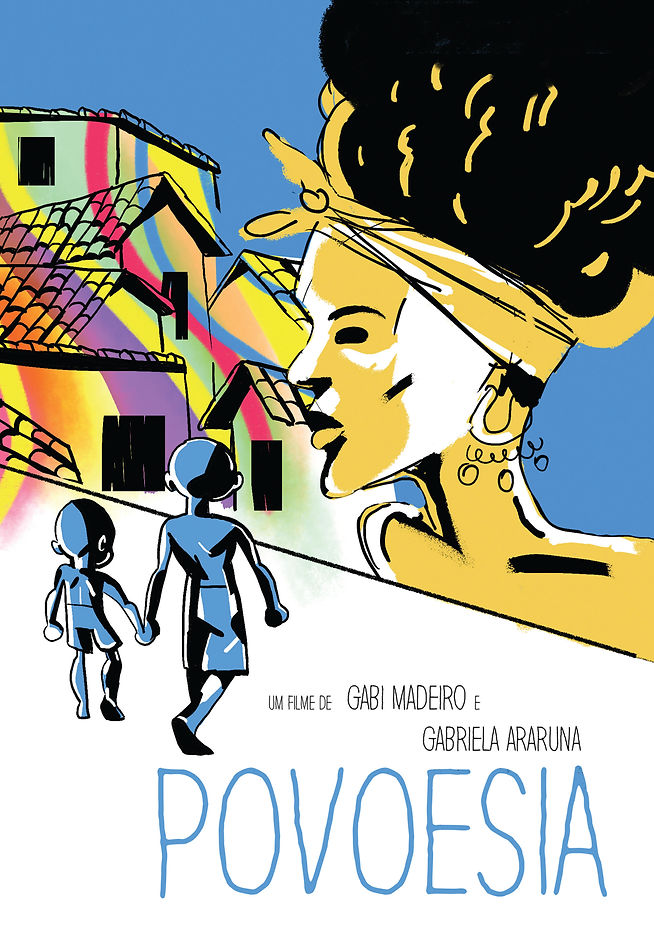

FOTO: Capa do documentário "Povoesia"/Divulgação

Dentre a população fortalezense que produz a sétima arte na cidade, Gabrielle Madeiro, graduada em Cinema e Audiovisual, é co-diretora do documentário “Povoesia”, que retrata o bairro Pirambu e seus moradores. Como diz Gabrielle, este filme é em defesa da subjetividade que é renegada à essa população. “A periferia, que, por sua vez, abriga a população negra, é formada por um senso de narrativas valiosas, narrativas essas que foram esquecidas, aniquiladas, saqueadas na história da sociedade”, afirma. Desta forma, “Povoesia” faz um retrato poético, em audiovisual, de tais histórias.

“Cada figura representa o que chamo de poesia, pois a periferia abriga dentro do seu cotidiano múltiplo, vivo e dinâmico, personagens que possuem narrativas extraordinárias”, diz. Além disso, o filme trata da segregação urbana pela perspectiva de quem a sofre. “Estes territórios e corpos precisam fazer uma disputa de cidade, pois há uma segregação espacial e temporal que nega a população periférica o direito à cidade. E falar de direito à cidade é, também, falar de racismo, pois são nas periferias onde se encontram a maioria demográfica da população negra”, aponta Gabrielle.

A cineasta quis abordar uma perspectiva positiva da questão, pois acredita que há um redirecionamento de olhar quando a população marginalizada se reconhece na tela como é. “Eu sou filha de Maria, sou filha de Francisco e filha da periferia”, diz Gabrielle Madeiro, que também é moradora do Pirambu. Para ela, a vivência nesse local foi suficiente para que ela percebesse que há uma crise de representação no que diz respeito à relação entre a periferia e a imagem hegemônica que se tem dela, comumente representada como um espaço de ausências. “Esta concepção, por sua vez, não corresponde à totalidade que significa esses espaços, quando a periferia aparece na grande mídia é a partir de uma ótica muito reduzida e isso reforça clichês”, explica.

“Eu sou filha de Maria, sou filha de Francisco e filha da periferia” (Gabrielle Madeiro)

“A revolução do cinema negro precisa desafiar” (Luizete Vicente)

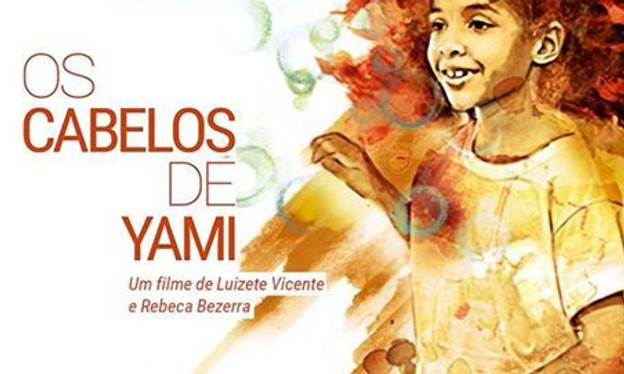

Uma menina negra de cabelos crespos entra na sala de aula. No momento, os colegas percebem Yami e partem a cochichar sobre seu traço característico. Ao iniciar a aula, a professora, também negra, pede para que cada aluno se apresente e conte um pouco sobre o que mais gosta em sua aparência. Yami foi chamada para ser a primeira a falar em frente à turma. Ela escolheu falar do cabelo, do motivo de ter nascido com madeixas crespas. Para isso, ela revisita uma história, uma que remete à uma rainha africana com cabelos crespos iguais aos seus. Ela conta a história de irmandade de Oxum e Iemanjá, na qual os fios são um grande símbolo de autoestima.

FOTO: Capa do filme "Os cabelos de Yami"/Divulgação

Esta é a sinopse do curta-metragem “Os cabelos de Yami”, roteirizado e dirigido por Luizete Vicente e Rebeca Barbosa. O filme fala sobre a estética negra e foi finalizado em 2018. Para falar sobre a relevância do curta para a representação negra na mídia, além de debater acerca do cenário audiovisual negro em Fortaleza, fiz uma entrevista com a co-diretora, Luizete Vicente.

Ela é jornalista, especializada em Gestão Estratégica em Políticas Públicas pela Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP), mestra e doutoranda em Comunicação pela Universidade Federal do Ceará (UFC), além de fazer parte do grupo de estudos “Mídia Política e Cultura”. Confira a entrevista:

Pergunta: O filme acontece na perspectiva de uma menina negra, que chega no primeiro dia de aula e precisa descrever seus traços, em especial, seus cabelos crespos para os colegas. Por que essa narrativa foi escolhida para passar a mensagem de igualdade racial?

Luizete Vicente: Eu e Rebeca percebemos que a temática sobre cabelo para as mulheres e meninas negras é um tema inquietante. Por isso a escolha desse debate a partir da questão do cabelo. Poderíamos ter tratado a partir de outros pontos, outras relações. Mas o cabelo foi algo que mexeu muito. Rebeca tinha um cabelo que ela alisava por causa dessa construção, do racismo que é tão forte e evidente, que diz que meninas e mulheres negras devem ter sua estética modificada para serem aceitas na sociedade. Como essa estética é branca, magra e de cabelo loiro e liso. Uma das coisas que a gente resolveu foi pegar a estética, em especial o cabelo porque o cabelo das meninas e mulheres negras é crespo, diferente em relação ao que a estética dominadora apresenta. Por isso não pode ser aceito. Então, queríamos falar sobre isso a partir do cabelo da menina negra. Essa narrativa que traz a ideia de pertencimento, de um lugar e de aceitação.

P: Uma forte característica do filme é a composição da equipe que o realizou, composta, majoritariamente, por negros. Qual o maior significado desta particularidade?

P: Você fechou parceria com o sindicato APEOC, que distribui o curta-metragem nas escolas da rede estadual e municipais. Qual a importância da exibição de “Os cabelos de Yami” em instituições de ensino?

LV: Com a parceria com a APEOC, nós queremos que esse curta possa compor o espaço de produções dentro das escolas de ensino estadual. A gente, também, entrega nas escolas municipais por conta de outras parcerias que fizemos. Além da APEOC, a SEPPIR [Secretaria Nacional de Políticas de Promoção da Igualdade Racial] também recebeu uma caixa com esse material para distribuição. Para nós, é importantíssimo que tenha essas parcerias. Porque queremos que o filme chegue exatamente onde nós sabemos que é um desafio: a escola. Lá é um lugar de pertencimento, vivências, um lugar de aprendizado, mas também de violência e conflito. É um espaço de relações e, como qualquer espaço, ele está suscetível a muitos problemas, assim como, também, a possibilidade de conversas, conexão e interatividade. Quando não se tem uma estrutura de material didático bom ou não tem pessoas comprometidas com algumas pautas, dentre elas, relações étnicas e raciais, é preciso que a gente trabalhe isso mais do que nunca e desenvolva projetos que possam ajudar. Às vezes, tem uma pessoa comprometida, mas sem material. Às vezes, tem o material, mas sem alguém comprometido. Alguém se sensibiliza. Isso é importante, porque temos a lei 1.0639 que torna obrigatório a história afro cultural brasileira nas escolas brasileiras. Mais do que nunca, é importante saber que precisa de produções dentro das escolas que possam ajudar crianças negras e crianças pobres a se identificarem com essa temática, olharem pra esse vídeo e pensar: “Nossa, meu cabelo é lindo” ou “Nossa, meu cabelo é minha história, minha raiz”.

P: Como a participação da população afrodescendente em produções audiovisuais pode contribuir para o cenário cinematográfico local?

LV: Sobre como a participação da população afro descendente pode contribuir, eu pego o exemplo do filme. Foi possível a gente ter acesso a pessoas negras do audiovisual. Isso só foi possível porque a gente queria ter relação com pessoas negras que discutam o audiovisual. Esta participação pode contribuir com o espaço de representação, pode contribuir, também, com o espaço de diálogo, que vai ajudar a fazer os intercâmbios de produções audiovisuais na área da população negra. Nós temos agora várias diretoras e produtoras negras que eu nem conhecia. Depois do filme e de me inscrever nos festivais de cinema, criei uma rede de contatos que possam ajudar ou proporcionar divulgação. Então, é representação, produção de um audiovisual diferenciado e mobilização de um grupo.

P: Qual a relevância do cinema na retratação dos negros na mídia?

LV: É importantíssimo no Brasil, que é um país onde mais de 50% da população se afirma parda ou preta. Nós temos poucas produções no que diz respeito ao audiovisual negro. Um percentual mínimo de representação de negros na televisão e no cinema. Após a aprovação do Estatuto da Igualdade Racial, que torna obrigatório um percentual, nós tivemos produções como “Mister Brown” na televisão. No cinema, tivemos mais produções negras, como “Besouro”. A obrigatoriedade de financiar estes projetos ajuda muito. Isso é consequência de uma vitória do movimento negro que pressiona os governos. Nós tivemos investimentos com a criação da SEPPIR. Recentemente, foi retirado, por causa do governo, um edital que nós tivemos até 2016, focado em financiamentos de produções negras. Nós até inscrevemos esse filme para esse edital de cinema do Governo Federal, mas como não foi aprovado, nós tivemos o edital de cinema e vídeo do Ceará, que não tinha o recorte, mas nós refizemos alguns pedaços e conseguimos que fosse aprovado. Como isso era importante dentro do cinema, a valorização do debate da população negra. É preciso, sim, filmes que debatam o tema e produções negras. A revolução do cinema negro precisa desafiar. Aqui no Brasil, nós caminhamos a passos lentos em relação a outros países onde é mais avançado. Um exemplo disso é os Estados Unidos, uma país que tem uma população negra menor e tem grandes produções, como séries com atores, atrizes, diretores e produtores negros. É preciso mais do que nunca ter essa representação. É importante retratar essas pautas para que a população negra possa se perceber e se ver nesse espaço, que é tão importante como o audiovisual, para a construção de sua identidade e para a relação de pertencimento.

LV: É uma forte característica ter uma população negra na produção do filme. Homens e mulheres negros, trans, população lgbt. Nós tínhamos esse desejo. A gente não quer só falar das relações étnicas raciais quando apresenta o filme para a sociedade, quando chega na escola. Mas quando chega o filme com kit ou folder, mostra que foram pessoas negras também que produziram. Isso tem um peso. O peso da representação. bell hooks já fala sobre isso, sobre representação, dentre tantas outras; Djamila [Ribeiro] e outras mulheres negras que escrevem dentro da academia. Lélia [Gonzalez] já escrevia, uma grande pesquisadora do movimento negro, sobre a importância da representação. Eu não quero só apresentar um filme que discuta esta temática, eu quero apresentar um filme que discuta a temática e representa ela por meio de sua equipe, pois são pessoas que vão ter uma sensibilidade para entender, são mulheres negras que sabem o peso desse debate sobre a violência contra sua estética. Dos meninos negros também. Que vão entender. É uma oportunidade de dar visibilidade para pessoas que estão no audiovisual, mas não são conhecidas, por serem maioria negra e pobre, diante desse audiovisual, que é tão forte.

FOTO: Luizete Vicente/Arquivo Pessoal